挖掘民間智慧,傳承百年積淀。11月23日,《南方日報》汕頭觀察使用了整版的篇幅,詳細介紹了“楹聯之鄉”汕頭市濠江區傳承發展楹聯文化,打造響亮文化名片的生動實踐。現轉載如下。

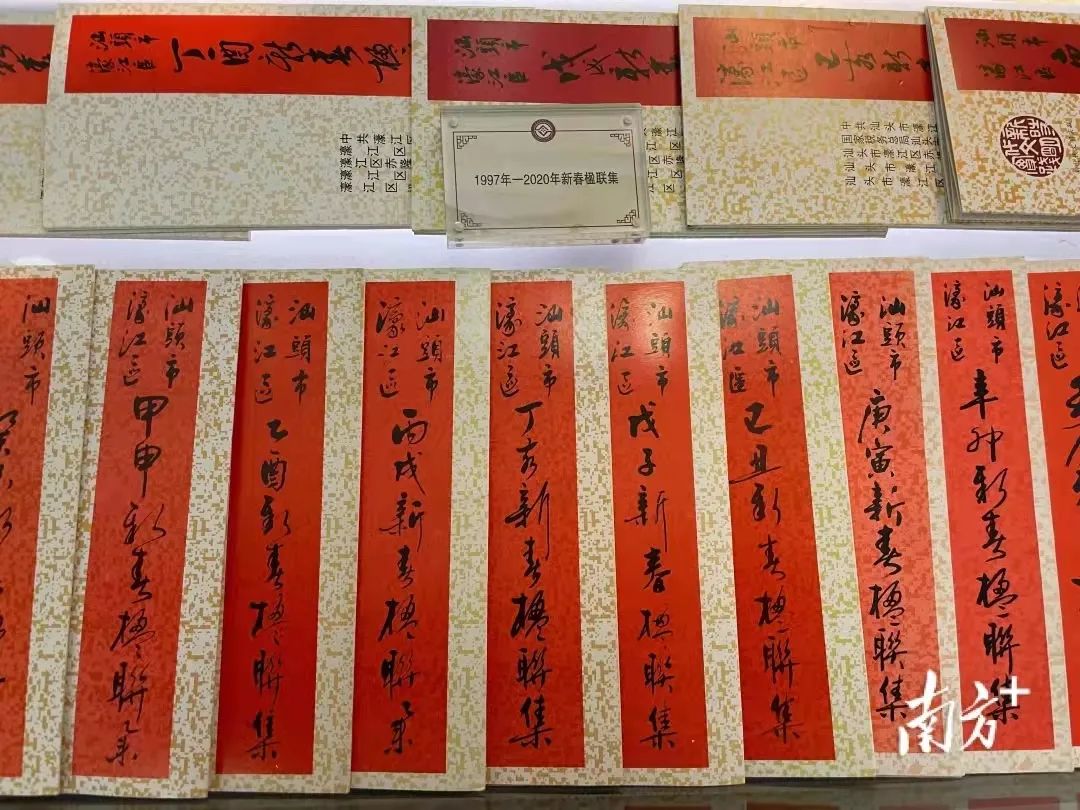

楹聯是題寫在楹柱上的對聯,亦指對聯,是國家級非遺保護項目。如今,“楹聯習俗”已成為汕頭濠江區的省級非遺項目之一,從創作到書寫已成為當地群眾喜聞樂見的一門藝術。濠江區更是榮膺“廣東省民間文化藝術楹聯之鄉”,立起一張響當當的文化名片。 專家指出,濠江楹聯是中華楹聯文化的傳承體,從明清的摩崖石刻、古楹聯的文化遺存,歷經五百多年的傳承發展,演化為當代城鎮民間文化習俗,它對研究古代中原文化在濠江區的歷史積淀、傳承發展的路徑有著重要意義。 ▲ “每月一會·濠江聯謎”活動 已成為招牌活動。 “精神佳肴”扎根群眾基層 中華文明源遠流長,文化藝術多姿多彩。楹聯,更是華夏大地上一抹亮麗的風景、一件熠熠生輝的文化瑰寶。面對豐富多彩的現代生活,人們漸漸疏離了這種飽含民俗價值、具有深厚文學韻律的文字表達形式。然而在濠江,楹聯、燈謎習俗成為了極具影響力和深厚底蘊的傳統文化活動,并得到廣泛推廣,成為當地群眾喜聞樂見和不可或缺的“精神佳肴”。 濠江區的楹聯文化和活動由來已久。根據資料記載,早在明清時期已在濠江盛行。建于明嘉靖五年(1526年)的青云巖,至今保存有明清時期文人墨客的楹聯及摩崖石刻共100多題,在達濠古鎮內的宮廟祠宇和民居仍有古代楹聯的遺存。 “這些文化遺存,印證了濠江楹聯文化的歷史淵源。”汕頭濠江區文化館館長吳著彬介紹,昔時,濠江區是海上絲綢之路的一個節點,商賈云集,民俗氣息濃厚,民間婚喪喜慶、喬遷開店、友人題贈,無不以楹聯渲染氣氛,每逢節慶鄉社,征聯、猜謎,蔚然成風。 改革開放以來,隨著經濟社會的發展,民眾生活素養的提高,楹聯文化活動之風又起,民間創作熱情甚高。文藝愛好者們先后成立了“廊西詩社”“楹聯學會”等組織。他們經常組織撰聯、評聯,切磋技藝,編輯書刊,對外交流,楹聯創作活動呈現規模化。 上世紀90年代初,濠江區文化部門牽頭組織開展送春聯、楹聯燈謎會、書聯展覽、楹聯群英會、新春征聯等活動,每年活動達數十場,無論是干部、職工、農民、漁工,或是教師、學生,對楹聯活動都喜聞樂見,有效地推進濠江區楹聯習俗的形成。 值得一提的是,1997年創辦的《濠江區新春楹聯集》,迄今25年,堅持一年編印一本,創作內容緊跟時政熱點,緊扣時代風貌,在全國楹聯界是一大特色工作,至今編印數量已逾十萬冊。每年春節前夕舉辦“文化惠民”送春聯活動,邀請書法家結合《濠江區新春楹聯集》中的作品創作書寫春聯,贈送廣大群眾,形成獨具濠江風格的春聯文化。 ▲ 1997年創辦的《濠江區新春楹聯集》迄今達25年,堅持一年編印一本,在全國楹聯界是一大特色工作。 悠久的歷史,民間活動的活躍,加之當地文化部門的重視,2007年,濠江區被省文聯評為“廣東省楹聯之鄉”;2009年,濠江的“楹聯習俗”公布為市級非遺項目;2018年濠江區被評為廣東省民間文化藝術之鄉(楹聯),濠江區的“楹聯習俗”被公布為廣東省第七批省級非物質文化遺產代表性項目。如今,楹聯習俗活動仍保留著蓬勃發展的態勢。 文化品牌傳播五湖四海 近年來濠江通過開展各式各樣的活動,形成了不少楹聯品牌活動,“濠江新春征聯”便是其中之一。每年新春來臨,濠江區文化館都會組織區楹聯學會的楹聯專家,擬出富有時政內容、新春氣息、鄉土特色的聯句,通過網絡面向海內外征集楹聯對句。2021年征聯活動再續盛況,吸引了世界各地共800多名聯友踴躍參與,收到應對6000多比,數量為歷屆之最,作品水平整體較高。 事實上,這場具有國際性的文化盛會最初是從社區演變出來的。濠江楹聯學會會長、省級非遺傳承人黃鴻杰是濠江楹聯文化活動的發起人和組織者,他于2000年春節在赤隆社區發起新春征聯活動,廣受歡迎。2002年,濠江區將這一社區活動擴大至全區,面向全國征聯,至今已連續舉辦19年。 “新春征聯是濠江一個長期開展的活動,現在成為濠江楹聯的一個品牌。”黃鴻杰說,近年來,此項活動的規模逐年擴大,應征者遍及國內各省、市,也吸引了海外楹聯愛好者前來應對,每年征集楹聯對句的數量多達上千條。 “每年的內容都是精心設計的,既宣傳濠江的地方文化,又要有一定的難度。”楹聯習俗市級非遺傳承人李照維表示,每年來自國內外的應對高手水平很高。新春征聯這種形式,不僅加深楹聯愛好者們的交流,而且提高了濠江的知名度。 楹聯燈謎融合地域特色 近年來,為促進楹聯藝術的傳承發展,在濠江區委、區政府的支持下,區文化部門將楹聯和燈謎進行藝術聯袂,打造濠江楹聯、燈謎民間文化品牌。通過舉辦楹聯書法展、編印《濠江楹聯》《濠江聯謎》《清風聯語楹聯燈謎作品選》等書籍,以書興聯、以聯促謎,加深了藝術內涵,豐富了群眾的文化生活。每年正月期間,多場楹聯燈謎會在濠江各社區舉行。 ▲ 近年來,濠江區編印《濠江聯謎》《聯謎雙修》《實用楹聯精輯》等書籍。 從2015年4月開始,濠江區楹聯學會、區燈謎學會,每月常態化開展“每月一會·濠江聯謎”活動,已舉辦超過一百場活動。活動結合時政宣傳需要,把楹聯、燈謎作為宣傳新載體,開展主題宣傳,涵蓋黨建、普法等內容。疫情防控期間,濠江區廣泛利用網絡開展楹燈謎線上活動,打破地域限制,吸引年輕群體參加。 今年來,濠江區文化館積極策劃、開展形式多樣的黨史學習教育,營造濃厚的黨史學習氛圍,踐行社會主義核心價值觀,同時把楹聯習俗等非物質文化遺產作為黨史學習教育的載體、思想宣傳的媒介,廣泛發動群眾學習黨史、了解黨史、以史為鑒,也為非物質文化遺產賦予了新的精神內涵和時代使命。 濠江區文化部門還十分注重下一代的文化傳承,建立楹聯燈謎校園實踐基地,積極組織名家深入到學校課堂,為中小學生授課,區文化館每年也常態化開辦楹聯燈謎公益培訓和講座,讓傳統文化后繼有人。許多學校常年開設楹聯燈謎專欄,還有學校將其編入校本課程。 值得一提的是,濠江區還編印《中小學生校本教材——燈謎》《中小學生對聯燈謎教材——聯謎雙修》等鄉土教材應用于教學,將零散的知識點串聯起來,為聯謎校園教學提供了規范的基礎保障。楹聯習俗市級傳承人林則林表示,經過長時間教學與實踐,他們認為將楹聯和燈謎結合起來教學可以相輔相成,更快提升學生的綜合素質,增強青少年一代對傳統文化的認同感。 濠江區文化廣電旅游體育局負責人表示,濠江區將繼續充分挖掘、利用濠江區豐富的楹聯文化資源,強化藝術特色,創新發展方式,多渠道、多形式開展楹聯文化的研究、普及、傳承、發展工作,突出品牌特色,提升理論研究,深化資料整理,夯實受眾基礎,推進普及工作,培育后繼人才,加強團隊建設,優化保障機制,開創濠江楹聯文化發展新局面,打造具有濠江特色和一定影響力的楹聯之鄉。 對話 楹聯習俗市級傳承人林則林: 在汕頭濠江區,楹聯習俗市級傳承人林則林自幼喜愛楹聯、燈謎和中醫等傳統文化,多年來積極參與傳統文化和鄉土文化的傳承和普及,舉辦過多場楹聯講座,協助推進楹聯、燈謎進校園等工作。近年來,他參與編輯《濠江區新春楹聯集》《濠江聯謎》《中小學生教材——聯謎雙修》《實用楹聯精輯》《濠江民間故事軼史鉤沉》等多部刊物、書籍。近日,南方日報專訪林則林,探討楹聯習俗的傳承與發展。 ▲ 楹聯習俗市級傳承人林則林開展《聯謎雙修》讀書分享會。 南方日報:您覺得傳承楹聯習俗有何積極意義? 林則林:楹聯是一種獨特的語言藝術,它是中華傳統文化藝術寶庫中的一顆璀璨明珠。學習楹聯可以增廣知識、開拓思維,對提高人的內涵修養有很好的作用,同時對堅持文化自信,傳承弘揚中華傳統文化,保護中華文脈,能起到很好的作用。近年來,濠江舉辦了形式多樣的楹聯活動,對提升當地民眾的文化品位,提高群眾整體素質,夯實社會教育樁基,促進文明和諧社會建設,構建和諧社會發揮著積極的作用。 南方日報:請您談談近些年楹聯習俗在濠江的傳承發展現狀。 林則林:近十年來,楹聯習俗的傳承、普及和發展可以說達到了一個前所未有的盛況。濠江早在2007年就被評為廣東省首個楹聯之鄉。區委宣傳部、文廣旅體局、教育局、文化館等文化部門一直非常重視傳統文化的推進和發展,楹聯作為其中一個比較重要的項目,在每年舉辦的各類文化活動中占有很大的比例。從各類重大節日的聯謎會,到“每月一會·濠江聯謎”活動,以及每年春節的海內外征聯活動等,都活躍著楹聯的身影。2017年起,我們更是加大力度,組織楹聯學會、燈謎學會的骨干力量開展“楹聯燈謎送教入校”活動,將聯謎教學列入相關學校課程,以課堂教學形式對學生進行專題教學,使楹聯和燈謎的傳承和普及開創了全新的局面,而且取得很好的效果。濠江區楹聯在廣東乃至全國應該說有了一定的影響力,這是近十年來取得的不可否定的成績。 南方日報:目前,楹聯習俗的傳承發展遇到哪些挑戰?如何面對? 林則林:雖然楹聯習俗活動在濠江仍保留著蓬勃發展的態勢,但與諸多傳統文化類似,楹聯傳統文化在一段時期也不受重視,存在斷層的問題。因此,目前從事該項工作的專業人員隊伍規模不大,開展普及傳承存在師資力量不足的問題,在常態化開展活動中常出現力不從心的情況。在與年輕人交流過程中,我也發現許多年輕人甚少閱讀傳統文化的讀物,這導致有些年輕人欠缺欣賞傳統文化的能力。我認為,傳統文化教育需要找到合適于現代的路子,這需要全社會構建起一個氛圍,才能提高群眾的興趣愛好。具體到楹聯的傳承,還需要結合學習其他傳統文化知識來加強基礎,才能更好地進入楹聯的世界,從而感受其內涵,真正對楹聯產生興趣。

傳統文化教育需找到符合現代的新路子

當前位置:

當前位置: