當前位置:

首頁 > 濠江區人民政府門戶網站 > 走進濠江 > 學習園地

當前位置:

首頁 > 濠江區人民政府門戶網站 > 走進濠江 > 學習園地

作為河東書院(達濠中學)一名曾經的學子,在母校250歲生日之際,僅以這篇輕簡的文字,聊表敬祝。心香一瓣,愿母校青春永駐,桃李芬芳,馨德永弘。

——題記

著名潮籍作家、評論家郭小東讀了我寫的地方風物志《一個古鎮的情景與記憶》后,大有感觸,寫了一篇書評《在遺忘中驚醒》,除了鼓勵,對我這本書中缺了一個要緊的內容——河東書院(即達濠中學)給予批評:“陳坤達書中沒有提及河東書院的興衰,是為遺憾,但我理解他的苦衷。”他感慨道,“延續250年的學校,國中又有幾所呢!?”

事實上,這不是疏忽,而是沉重得不敢輕易落筆。達濠中學是我的母校,我的故鄉情結,是從達中歲月開始就積聚起來的,對于母校,我必須用獨立的篇章來記述。

先從河東這個稱謂說起。河東是從北宋以來,對達濠島的指稱。至少在唐宋年間起,潮汕沿海已興起煮鹽之業,當時濠江兩岸鹽田廣布,為潮州三大鹽場之一,北宋時朝廷為加強管理,設招收收都鹽務管理機構,濠江以東(即達濠本島)稱為河東柵,濠江以西(即馬鳳南、河浦)稱為河西柵。自此,達濠島又稱河東地。一千余年的人文發展史,給達濠留下大量的文化遺存。島內的村寨,大部分是形成于兩宋年間,據田野調查和文物普查記錄,島內有宋、元、明、清之摩崖碑刻,寨柵,古墓,詞堂數百處。落海瞰的達濠島,增添了一抹濃濃的文化氣息。由此,也就可知,先以漁鹽、后以商貿名聞東南的達濠古鎮對文化教育是十分重視的,所謂“地瘠裁松柏,家貧子讀書”是也。舉一例子,巡司埠后空曠之地,有古老的瓦屋三間,這就是達濠的“字紙亭”,古時候瓦屋之旁建有塔狀亭臺一座,設專人四處撿拾字紙(寫有文字的廢棄紙張)至此焚化,通過一種獨特的儀式,告誡民眾要尊重文化、敬惜字紙,可見此地崇文之風。以一斑可窺全豹,達濠歷來對教育的重視由此可見。據記載,各村寨歷代均有鄉學和私塾,以傳授藝文,明進士林大春撰《潮陽縣志》時也不忘贊一句:“多美士”。

河東書院,始自清代早期,達濠赤港鄉人陳耀振創建于乾隆二十八年(公元1763年),并捐出田產作為書院基金。請記住陳耀振這個名字。由于地方文獻闕如,筆者一直找不到更詳細的相關記載,僅在蘇州街跨河而過的永寧橋上一道建橋石碑上找到“陳耀振捐銀 兩”的字刻。永寧橋也是建于乾隆二十八年。由此,我們可以獲得二個信息:一、乾隆二十八年前后,達濠島經濟繁華,到處在修建學校、道路、橋梁、祠堂、大宅;二、陳耀振應為當地富紳,且熱心公益,多有捐贈。

原書院門

河東書院原是一座祠堂式的古舊建筑,三座落、二天井,創建時僅有幾百平方米,初設小學以啟童蒙。清朝末年廢除科舉制度后,河東書院改為小學堂,由原葛洲鄉人清代庠生林壽蓀接任,不久改為區立河東小學。至民國十六年(1927)由達濠鄉人吳介威主理校政。民國廿六年(1937)由林石山繼任。

1939年,達濠島陷于日寇的鐵蹄,河東書院被迫停辦。翌年,澳頭鄉人朱文杰先生出資復校。1943年3月改為“潮陽第二中學”并附設小學,聘請當地名士吳醉樵任校董事長,東湖鄉人林當時任校長。1945年日寇投降,原校長林石山回校復員,第二年正式稱為“達濠中學”,林任董事長,聘黃政杰任校長。1949年解放,校長改為鄉賢林中鴻老師。至1951年撤去校董會,達濠中學始由地方政府管理和財政供給。解放后的歷任校長是姚佑文、馬星、馬禮尚、陳士燦、鄭炯榮、陳華威、邱禮固、李業順。

我之所以不厭其煩介紹諸位學校歷任負責人,是因為我們不能忘記這批河東書院奠基人和開拓者的名字。250年,需要多少代人的接力,心血澆灌,薪火相傳。校史是一條長河,沒有他們,哪有行經250年的清渠?!

250年來,走過風雨塵泥的河東書院(達濠中學)培養了無數有用之才,為社會作出了重大的貢獻,真是桃李滿天下、遍地芳菲!寫這篇文章,如按慣例是要排列出從這個學校走出去的英才俊杰、政治精英、社會中堅、名商巨賈、文藝大家等等。這些,固然是一所學校的光彩之處,但是“學校何為”?從學校走出去的,與這些彪炳校史的俊彥相比,更多的是像我輩一樣平凡的校友,做著普通的工作。所以我認為,一所學校最深層次的意義在于,學校給予每一個人精神的力量,燭照著他前行的人生,輝煌也罷,平凡也罷,這種感情的力量始終珍藏在他們的神明深處。從這一點出發,我們就能理解,為什么多年以后,“達中校友會”一個又一個成立;素昧平生,當得知對方是河東學友時,會平添一股說不清的濃郁親情;遠離家山萬里,當聽到關于母校的一點點不如意的休息,依然會慷慨激昂;多少個夜靜更深之際,校園的梧桐樹,會漸次浮現在夢里;校舍殘舊,一經發動,應者云集,……,這就是一個學校所蘊藉的精神!

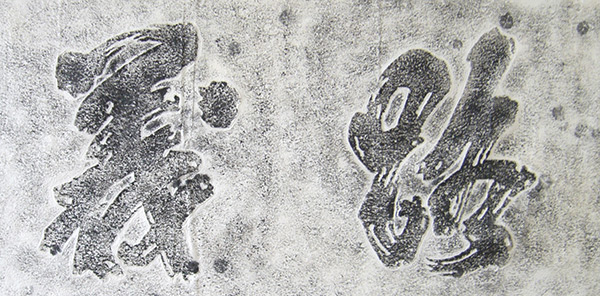

過去了三十多年,河東書院的木葉景物十分清晰地留在我的腦海和情感的最深處。我的河東歲月是上世紀七十年代末,歷經浩劫后的書院又是一年春草綠,舊式學堂的氣氛依稀仍可觸摸:大禮堂前面的古牌樓匾額,前為“河東書院”后為“人文化成”,左右門樓匾書“禮門”、“義路”,(典書《孟子?萬章下》:“夫義,路也;禮,門也。惟君子能由是路,出入是門也”),猷勁沖和、墨韻淋漓。牌樓兩側,是四棵根深葉茂的冠狀大梧桐,梧桐是鳳棲之佳木(王安石視梧桐為化身,愿作五弦琴),這昭示的是一種氣節和高尚;前望一箭之地,有方形池塘如鑑,天光云影,是為硯池;聽說校門前昔時還有一七層古塔,如巨筆掣天,惜已傾圮——當這一切集中在一起在你面前展現時,你會被一種源遠流長的文化氣脈所感動、所融化!我們終于知道,河東是注定要作為文化圣地流布于世的。我想當初的締造者肯定是要造就一種文化的象征、精神的象征。

書院左右門樓匾書“禮門”、“義路”

我們在河東的那個年代,十分特殊。思想的禁錮與解放,師道的摧殘和恢復,知識的貧乏和渴望,構成了那一代學子的集體意識,教育呈現了一種久違的神圣感。

由于特殊的歷史機緣,那時達濠中學奇跡般集中了一大批極其優秀的老師,不但知識淵博,而且充滿著父母一樣的慈愛情懷。所以我們能享受到從深厚的人文背景中流淌出來的優秀傳統文化清泉,深刻作用于一生的知識和價值觀在潤物無聲地奠基。這樣的關系或許現在的人不好理解或似覺奢侈了,比如我的恩師李偉銘先生、吳烈揚先生、黃云貞先生等,他們無私的付出和關懷,讓我感念,歷久彌新!正如普希全的詩句“那過了的,都已變成親切的懷戀”!

母校的精神圖騰是文化氣氛和師生之情所共同鍛造的。

二十年前,我在泰國邂逅了一位七十多歲的老人,他是達濠人,說在河東讀過一年初中。剛見面他就急切地問,那些匾額是否還在?幾棵梧桐是否依舊?他說還有四通石碑,鐫刻著捐建書院的人名和款項,要好好保存。一個古稀老者夢牽魂縈,我從他的眼神中看到對河東無限的深情。(古碑現保存得很好,幾年前我請人把所有的碑刻拓印起來。)

無獨有偶,郭小東先生也在《半島無河》的文章中記錄了一件與此驚人相似的事,“在北方荒蕪的古驛道,我與他相遇純屬偶然,他居然是河東校友,他問到河東的梧桐和孔子像”。這是一位離開河東整整五十年的地質學家,“他依然毫無誤差地說出當時那批老師的名字:郭大藩、林世文、林仲鴻、朱重豪、馬燕惠、林懷望、陳景山、馬星校長……說到動情之處,老淚縱橫”!

還有汪濤先生。汪先生上世紀30年代就讀于河東,熱血青年,感家國之衰微、民生之疾苦,思想十分激進,遂于1935年綴學只身奔赴延安,參加革命,后來成長為和陳惟實齊名的“革命哲學家”,晚年任華南師范大學黨委書記。汪先生對河東書院感情極深,晚年多次回母校探訪、和學生們座談、題詞(現“達濠中學”匾是汪老所書),對學校的發展給予了極大的幫助。臨終時日,仍重托他的學生、師大領導柯漢琳教授要多關心河東、支持河東(見柯漢琳先生懷念文章)。河東的精神和理念是來自中華文明中“國家興亡,匹夫有責”和“修身齊家治國平天下”的古訓,汪先生當年的義舉,難道不是河東精神的體現!誰說河東是守舊的、傳統的,不,河東人的血是滾燙的,是屬于家國和民族的!

一所名校的聳立,是由一批又一批學子們的情感所積聚起來的,透過時空,他們的情感力量是對母校精神的衛護和豐富。我們對母校的感懷既是物質的——老師、校園,又是精神的——歲月、情懷,不管景物是否依舊,不管人事是否變遷,在學子心中母校青春依然,豐采依然!

河東書院萬歲!

二〇〇三年初夏于河東有無居