當(dāng)前位置:

首頁(yè) > 濠江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 > 專題專欄 > 四史學(xué)習(xí)教育

當(dāng)前位置:

首頁(yè) > 濠江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站 > 專題專欄 > 四史學(xué)習(xí)教育

中國(guó)的革命道路在農(nóng)民的領(lǐng)導(dǎo)下失敗之后,迎來(lái)了新興的知識(shí)分子群體進(jìn)行資產(chǎn)階級(jí)革命的探索。他們大多受過(guò)良好的西式教育,甚至有些有留學(xué)日本的背景,創(chuàng)辦了許多愛(ài)國(guó)團(tuán)體,宣傳革命,希望在歷史的危急關(guān)頭力挽狂瀾。其中以孫中山于1894年在美國(guó)檀香山成立的興中會(huì)影響最大,他們有完整的革命綱領(lǐng):“驅(qū)除韃虜,恢復(fù)中華,創(chuàng)立合眾政府。”就這樣,他們開(kāi)始了跌跌撞撞的資產(chǎn)階級(jí)民主革命運(yùn)動(dòng),發(fā)動(dòng)武裝起義,屢敗屢戰(zhàn)。

1911年5月,清政府頒發(fā)了一道荒唐的鐵路國(guó)有令,強(qiáng)行收回民辦的川漢、粵漢鐵路的建筑權(quán),并將其拱手讓給英、德、法、美四國(guó),引發(fā)了革命人士發(fā)動(dòng)浩浩蕩蕩的保路運(yùn)動(dòng),反抗出賣國(guó)家權(quán)益的行為。四川總督為了鎮(zhèn)壓起義,開(kāi)槍射擊群眾,更激起了全國(guó)民眾的憤怒,他們紛紛加入革命浪潮。

孫中山回國(guó)之后,在這樣的契機(jī)下,湖北革命黨人發(fā)動(dòng)了武昌起義,當(dāng)天在湖廣總督府部堂的一聲槍響拉開(kāi)了辛亥革命的序幕。這次革命沒(méi)有將中國(guó)從半封建半殖民地的社會(huì)中解救出來(lái),但卻推翻了清政府對(duì)中國(guó)的封建統(tǒng)治。

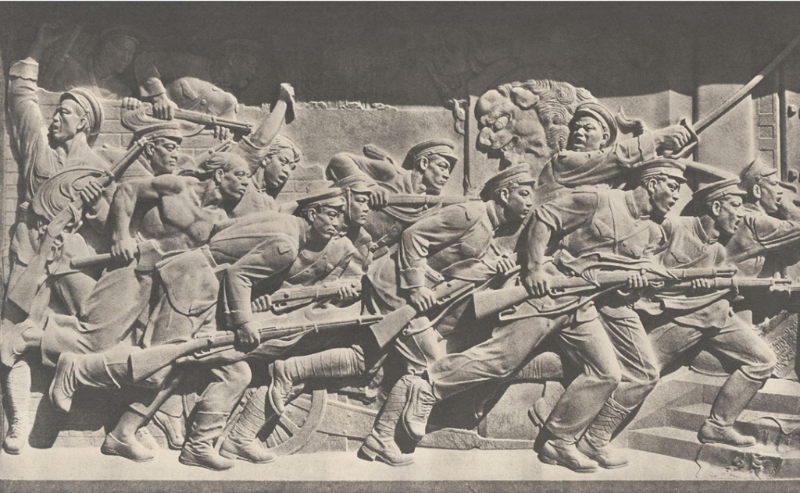

“武昌起義”是人民英雄紀(jì)念碑南面的一塊浮雕,描繪了1911年10月10日革命武裝軍人們攻打湖廣總督部堂這一辛亥革命爆發(fā)的標(biāo)志性時(shí)刻。畫面中的多數(shù)人物是著軍裝、戴軍帽、手握槍支的軍人,他們神情凝重,正在沖向一座腐朽沒(méi)落的清代建筑大門。如果仔細(xì)觀察畫面上的人物,不難發(fā)現(xiàn),其中有兩個(gè)人物形象十分特別,一個(gè)是手拿斧頭、赤裸著上身的農(nóng)民,一個(gè)是舉著棍棒、振臂高呼的女青年。他們和軍人們一起并肩戰(zhàn)斗,一起加入了革命隊(duì)伍,這正是時(shí)代進(jìn)步的表現(xiàn)。由于革命思想的傳播,勞動(dòng)人民和進(jìn)步女青年從封建的桎梏中解放出來(lái),參與革命斗爭(zhēng),創(chuàng)造革命歷史。在他們身后,左側(cè)的背景是殘破不堪的城墻,右側(cè)是一座正在被戰(zhàn)火焚毀的石獅,敞開(kāi)的清式建筑大門和掉落在臺(tái)階上的湖廣總督部堂的牌匾和一面龍旗,道明了辛亥革命結(jié)束封建統(tǒng)治的舊時(shí)代的成果。

畫面上的人群整體向右奔瀉而出,氣勢(shì)逼人。左側(cè)第一個(gè)人物與右側(cè)舉著大刀的軍人都在回頭高呼,二人之間形成了呼應(yīng),觀者能感到在畫面之外,還有千千萬(wàn)萬(wàn)的革命隊(duì)伍即將在他們的號(hào)召之下源源不斷地加入,增添了畫面的動(dòng)感和起義的雄渾氣勢(shì)。值得注意的是右下角那面龍旗,趴在臺(tái)階上,綿軟無(wú)力,似乎很輕易就會(huì)被踩踏撕扯。我們很難想象堅(jiān)硬的石頭是如何在作者的手中變成柔軟的布,而這精湛的技藝正凸顯了浮雕藝術(shù)的魅力,更能讓人遐想革命軍人昂首沖鋒的挺拔英姿。